「まだ大丈夫」は危険?築年数から考えるリフォームの適切なタイミングとは

| | リフォーム

築30年、40年…家の築年数が重なると、経年劣化や安全性が気になりますよね。時代にあわせたリフォームをすればもっと快適に暮らせるとわかってはいても、「実際にはいつリフォームするべきなのか判断できない」と悩む人も多いはず。

不便や劣化に目をつぶり、「まだリフォームは大丈夫かな・・・」と考えるのは、実は危険なサインかもしれません。

今回は見逃しがちな築年数による経年劣化の兆候と、後悔しないためのリフォーム判断のタイミングを解説します。

築年数と住まいの劣化の関係性

住宅の劣化は、築年数を経るごとに、段階的に進行していきます。まずは築年数ごとの主な住まいの劣化をまとめました。

築10年・20年・30年以上で起こる主な劣化

家屋では、築年数が10年、20年、30年と経つごとに以下のような劣化が起きます。

- 築10年〜15年 壁紙・床材・外壁塗装などの表面劣化

- 築20年〜25年 水まわり・断熱・構造材などの内部劣化

- 築30年以上 全体的な点検やスケルトンリフォームを検討

それぞれ、詳しく見ていきましょう。

築10年〜15年

築年数が10年を過ぎると、まず目に見える表面的な劣化が始まります。壁紙の汚れや色褪せ、フローリングの傷や色の変化、外壁塗装の剥がれなど、見た目から「古くなったな」と感じられる劣化です。

また、雨や紫外線などで劣化した外壁に白い粉が付着する「チョーキング現象」が現れることもあります。

見た目の劣化は主に美観に関わるもので、構造的な問題はまだあまり感じられません。しかし、外壁塗装の劣化を放置すると、雨水の侵入によって内部構造への影響が始まります。適切なメンテナンスを行いましょう。外壁や屋根のリフォームの検討も選択肢に入ってくるかもしれません。

築20年〜25年

築年数が20年を超えると、住宅の内部で本格的な劣化が始まります。キッチンや浴室、トイレなどの水回り設備の不具合が目立つようになり、配管の劣化による水漏れのリスクも高まります。

特に壁内結露は外からは見えないので、知らないうちに構造材の腐朽やカビが発生しているかもしれません。

また木造住宅では、構造材の一部に劣化が始まることもあります。床の沈みや建具の開閉不良などの症状が現れた場合は、構造的な問題の可能性を疑いましょう。

キッチン・浴室・トイレなどの水回りのリフォームや、設備の入れ替え、クロスやフローリングの張替えなどのリフォームの検討をするタイミングかもしれません。

築30年以上

築年数が30年を超えると、住宅全体の大規模な見直しが必要です。水回り設備は交換時期を迎え、電気配線や給排水管の更新も検討しましょう。

また構造材の劣化も本格化し、耐震性の低下が懸念されます。1981年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた家の場合は大規模震災が発生した際の耐震性が低いとされています。

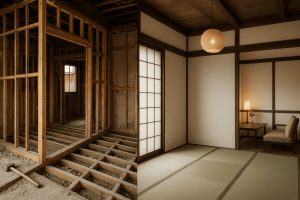

築年数が30年以上の建築物では、骨組みだけを残して耐震化と全面改修する「スケルトンリフォーム」や、建て替えを検討することが、現実的な選択となるかもしれません。

「リフォームはまだ大丈夫」が危ない理由とは?

「まだ住める」「まだ使える」という判断は、往々にして家の表面的な見た目に基づいていることが多く、見えない部分の劣化を見落とすリスクがあります。特に壁の内部や床下、屋根裏などの劣化は、専門家でなければ発見が困難です。

「リフォームはまだ大丈夫」と思っているうちに、劣化が取り返しのつかないところまで進んでしまう危険もあるのです。

劣化が進行してからの修理は、初期段階での対応と比べてリフォームやメンテナンスの費用が高くなります。また突然の設備故障は、日常生活にも大きな支障をきたします。

問題が大きくならないうちに修理やリフォームを行うことで、結果的に経済的負担も少なく、安全で、快適な家に住み続けることができるのです。

経年劣化のサインを見逃すな!劣化サインチェックリスト

築年数の経過による住まいのトラブルに早めに対処するには、普段の生活の中で劣化サインを見逃さないことが大切です。定期的に確認してほしい、住まいのチェックポイントを見ていきましょう。

壁のひび割れやクロスの浮き/剥がれ

壁紙の浮きや剥がれは、湿気の影響や下地の劣化を示すサインです。特に水回り周辺や外壁に近い部分での発生は要注意。外壁のひび割れは雨水の浸入経路となるので、早めに専門家に見てもらうのがおすすめです。

見た目には細い線のように見えるひび割れでも、劣化が進むと拡大し、やがて水の侵入を許すことになります。内部が腐食する原因にもなりますので、早めの対処が必要です。

また室内の壁クロスの変色やカビの発生は、断熱不足や換気不良、配管からの水漏れなどが原因かもしれません。悪化を防ぐためにも、クロス交換だけでなく、根本的な原因の特定と対策を行いましょう。

床鳴り・沈み・フローリングの浮き

床鳴りは、床材と下地材の間に隙間が生じることで起こります。広範囲で発生している場合は、構造材の劣化している恐れがあります。大きな事故につながる危険がありますので、早急に専門家に調査を依頼してください。

また新築時にはなかった床の沈みや弾力を感じる場合も、構造材の腐朽が疑われます。特に水回り周辺での発生は、長期間の水漏れによって木材が劣化しているかもしれません。危険ですので、やはり早めに点検を行いましょう。

水まわり(キッチン・浴室・トイレ)の不調やにおい

水回り設備の不調は、配管の劣化や詰まりを示すサインです。水の出が悪かったり、排水の流れが悪かったりしたら、設備交換の時期が近づいているかもしれません。完全に壊れてしまう前に、買い替えを検討しましょう。

また下水臭や腐敗臭は、配管の破損や排水トラップに不具合がある可能性があります。臭いの発生源を特定し、適切な修理を行ってください。

なお浴室のタイルが浮いている場合、防水性能が低下していることがあります。水漏れによって構造材に影響が及ぶこともありますので、見た目だけの問題と思わずに、適切に修繕しましょう。

断熱材の劣化による結露や寒暖差の影響

冬場の結露発生や室温にムラを感じたら、断熱材の劣化や断熱性能の不足のサインかもしれません。結露は壁内部での腐朽やカビの原因となるため、断熱改修の検討が必要です。

冷暖房費が増加したときも、断熱性能の低下を疑いましょう。建物全体の断熱性能が下がると、光熱費が高くなるからです。

また窓周辺での結露が頻繁に発生する場合も、断熱性能の低下が原因かもしれません。窓の結露は、断熱材が劣化することで発生しやすくなります。劣化サインのひとつと考え、こまめに確認しておきましょう。

築年数が30年を超える家は、現在の家と比べて断熱性能が低いため、建物の断熱性能を高める断熱リフォームの検討をするとよいでしょう。

メンテナンスとリフォームの違いとは?

住宅の状態を良好に保つには、主にメンテナンスとリフォームという2つの方法があります。それぞれ目的や特徴が違うので、建物の状況によって使い分けましょう。

修繕 vs 改修:目的によるアプローチの違い

メンテナンス(修繕)は、現在の機能を維持・回復させることが目的です。壊れた設備の修理や交換、定期的な清掃や点検などが該当します。費用は比較的少額で済みますが、根本的な問題解決には限界があります。

また予防的メンテナンスとして、問題が発生する前に定期的に手入れを行うこともあります。外壁の塗り替えや屋根の点検などの、大きな修理を避けるための投資です。

一方リフォーム(改修)は、機能の向上や生活スタイルの変化への対応が目的です。間取りの変更や設備のグレードアップ、断熱性能の向上などが含まれます。メンテナンスに比べるとリフォーム費用は高額になる傾向ですが、リフォームすることによって長期的な快適性や資産価値の向上が期待できます。

構造などに大きな問題となるような劣化がない場合でも、二世帯住宅へのリフォームやオール電化住宅へのリフォームなど、生活様式の変化に伴ってリフォームが行われることもあります。

リフォームが必要な場合とは?

築年数が経過すると、部分的なメンテナンスでは対応できない問題が発生します。配管の全面更新や構造材の大幅な補修が必要な場合は、リフォームでの対応が現実的です。

また現在の間取りや設備を変えたい場合には、リフォームを行う必要があります。省エネ性能の向上や耐震性能の向上など、現代の基準に適合させるための改修も、リフォーム工事に含まれます。

日常的なお手入れやちょっとした修繕ではなく、本格的な改修や設備の変更を伴う場合はリフォームが必須になります。

リフォームの適切なタイミングとは?判断のポイント

リフォームのタイミングを決めるには、築年数だけでなく、総合的な判断が重要です。さまざまな要因を考慮して、最適な時期を見極めましょう。

リフォームのタイミングを決めるとき、判断の目安にしたいポイントをまとめました。

リフォームを検討する際は築年数だけでなく“暮らしの変化”にも注目

家族構成の変化は、リフォームを検討する重要なタイミングです。子どもの独立や両親との同居、在宅勤務の開始など、ライフスタイルの変化に合わせた住環境の見直しをするタイミングでリフォームの検討が必要になります。

健康面での変化も、考慮すべき要因です。高齢化に伴うバリアフリー化や、健康の維持を目的とした断熱性の向上を希望するときには、リフォームを検討するタイミング。リフォームによって家の設備を新しくすることで、電気代の節約や防犯にもつながります。

適切なリフォームのタイミングを逃すと起こるリスク

リフォームの適切なタイミングを逃すと、予定外の費用が必要になるかもしれません。小さな問題を放置すると関連する他の部分への影響が拡大し、結果として想定外に大規模なリフォーム工事が必要になってしまう場合があるからです。

またリフォームの内容によっては仮住まいの確保が必要な場合もあり、生活への影響も大きくなります。生活に必要な設備が故障して動かなくなると、応急処置的な工事と本格的な改修を分けて実施しなくてはいけないケースもあります。

適切なリフォームのタイミングを見極めて対処することは、費用を押さえつつ、家を長持ちさせることにもつながるのです。

リフォームの適切なタイミングを逃してしまった!どうすればよい?

リフォームの適切なタイミングをすでに逃してしまった、という場合でも愛着のある家に住み続けることは可能です。

しかし、なんとか住める、ということと快適に生活できる、ということには大きな差があります。また古い家の場合、耐震性などの安全性や、断熱性能などに不安を抱え続けることになります。また家族構成の変化や年齢とともに、掃除や家事のしにくさを感じている場合もあります。

自宅に不便を感じるようになってきた、今よりも住みやすい家を、と思ったときがリフォームに最も適したタイミングかも知れません。

築30年以上の住宅はスケルトンリフォームがおすすめ

築30年以上の住宅では、住宅の骨組みだけを残し、間取りや内装を作り直すスケルトンリフォームがおすすめです。配管や配線経路など目に見えない劣化部分の修繕・刷新や、耐震性や断熱性の向上にも対応できるだけでなく、現在の家族構成や、ライフスタイルに完全に合わせた住空間を設計できます。

また最新の設備を導入することで、断熱効果や省エネ効果が向上し、結果的に生活費全体の削減につながる場合もあります。またバリアフリー設計を取り入れたリフォームを行えば、住まいの安全性もあがり、将来的に長く住み続けられる家になります。

愛着のある家の基礎を残しつつ、これまでできなかった「理想の住まい」に作り変えられるのが、スケルトンリフォームの特徴です。

香川・丸亀・善通寺での築年数のたった住宅リフォームなら株式会社ヒカリにご相談ください

築年数のたった古い家のリフォームで大事なのは、これからの10年後・20年後・30年後を見据えた生活をイメージすること。香川・丸亀・善通寺でのリフォームをご検討の方は、株式会社ヒカリにご相談ください。お客様の「住みたい!」を形にするお手伝いから、リフォーム後のアフターケアまでともに寄り添います。

総合建設業として培った技術をベースに、木造、鉄骨造、鉄筋コンクリートなど、どのような構造でもリフォーム対応可能です。

「まだ大丈夫」と思える今のうちに、将来を見据えた計画的なリフォームを一緒に検討してみましょう。

大学卒業後、㈱ヒカリへ入社。住宅の現場監督として7年間、新築・リフォーム・リノベーション現場を経験。その後営業課・積算課を経て、現在は今までの経験を活かし住宅リノベーション・リフォームのプラン作成~積算業務を担当。31歳のときに1級建築施工管理技士、32歳のときに一級建築士を取得。

趣味は旅行で、夢は都道府県すべてに旅行すること。

住宅

住宅