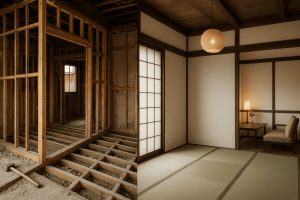

「そろそろ実家のリフォームを検討すべき?」判断のポイントと進め方を解説

| | リフォーム

思い出の詰まった実家も、築年数を経るにつれ、不便なところや故障個所が出てきます。また古い家なら耐震も気になるところかもしれません。実家で暮らす親も高齢になっているはず。大切な実家を住みやすく、快適で、高齢者にも適した住居にするためには、実家のリフォームがおすすめです。

今回は築年数や設備の劣化など、見落としがちなリフォームのサインを紹介します。香川県内で実家リフォームを成功させるためのステップもあわせて解説するので、参考にしてくださいね。

実家を「そろそろリフォームした方がいいかも」と思ったら

老朽化した実家のリフォームのタイミングを判断するには、いくつか確認してほしいサインがあります。「まだ住めるから」とサインを放置していると、思わぬ事故につながりかねません。

親の安全と快適な生活を守るためにも、リフォームの時期を適切に判断しましょう。

リフォームは築30年以上が目安。劣化は目に見えない場所から始まる

築30年を超えた住宅では、外壁や屋根などの外装のほか、配管などの基本構造にも本格的な劣化が始まります。本当に住めなくなってしまう前に、リフォームを検討しましょう。

特に注意してほしいのは、壁の内部や床下、屋根裏など、普段見えない部分の劣化です。こうした箇所では、湿気による木材の腐朽や、シロアリ被害が進行している可能性があります。

また給排水管の劣化も、深刻な問題です。築30年以上の住宅では、配管の耐用年数を超えていることが多く、突然の水漏れや破裂のリスクが高まります。問題が発生してからの対処では、修理やリフォームの費用も高額になりがちです。もちろん、生活への影響も大きくなります。

築30年を超えた実家は、耐震性も含めて一度専門家に点検してもらい、必要なリフォームを検討するのがおすすめです。

「住める」と「快適に安全に住める」は別物

実家がまだ住める状態であっても、高齢の親にとって快適で安全な住環境ではなくなっているかもしれません。若い頃は気にならなかった段差や階段が、年齢を重ねると、大きな障害となります。また、古い家は耐震性が低い場合があります。特に1981年5月31日以前に建築確認を受けた家は旧耐震基準で建てられているため、将来的に発生する可能性の高い南海トラフ巨大地震などの大規模地震では倒壊リスクが高くなります。リフォームすることで、実家の思い出はそのままに、より住みやすい住居環境を整えられます。

また冬場の寒さや夏場の暑さも、高齢者にとっては健康上の重大なリスクです。断熱性能の低い古い住宅では、ヒートショックによる事故の危険性が高まります。

さらに水回り設備の使いにくさも、日常生活に大きな影響を与えます。古い浴槽やトイレは高齢者には負担が大きく、転倒事故の原因となることもあります。

必要に応じて間取りの変更や設備の見直し、耐震化、断熱性の向上、内装の変更など適切にリフォームを行い、年齢や生活スタイルに合わせて快適に生活できる住居にすることが必要です。

高齢の親が一人・二人で住み続けるリスクとは?

高齢の親が古い実家で一人または二人暮らしを続けると、緊急時の対応が困難になることがあります。転倒や急病の際に助けを呼べなかったり、適切な処置が遅れたりするのです。

また住宅設備の故障時も、大きな問題となります。給湯器の故障や水漏れなどが発生した際、高齢者だけでは適切な対応が困難で、被害が拡大するかもしれません。リフォームを行って設備を新しくすることで、故障時のリスクを減らしましょう。

特に注意したいのは、防犯面での不安です。古い住宅は防犯設備が不十分で、高齢者を狙った犯罪のターゲットとなるリスクも考慮する必要があります。リフォーム時には、防犯性能についても相談するのがおすすめです。

インターホンやセキュリティシステムの導入も含めた、総合的な見直しを行いましょう。

見逃しがちな実家の劣化サインと注意ポイント

実家の劣化サインは、日常生活の中では見過ごされがちです。

日ごろのチェックを怠ると、「いつの間にか壊れていた」ということにもなりかねません。定期的にチェックして、深刻な問題になる前に対処しましょう。

子ども世代が実家を訪れる際には、親とともに、建物の点検を行うのもおすすめです。実家のリフォーム時期を見定めるためのポイントをまとめました。

外壁や屋根のひび割れ・塗装の劣化

外壁のひび割れは、雨水の浸入経路となります。水は、建物内部の劣化要因のひとつです。特に構幅0.3mm以上のひび割れは「構造クラック」と呼ばれ、建物に大きな被害を及ぼしかねません。早急にリフォームを検討し、危険性のないよう、修繕しましょう。

また、外壁を手で触った際に白い粉が付く「チョーキング現象」は、塗装の劣化を表しています。さらに雨樋が変形したり、詰まったりしているときも要注意です。雨樋が正常に機能しないと、雨水が適切に排水されず、外壁や基礎部分に悪影響を与える可能性があります。

劣化のサインを見つけたら、リフォームを検討するタイミング。早めに専門家に相談しましょう。

水まわり(浴室・キッチン・トイレ)の老朽化と臭い・漏水

水回り設備の劣化は、生活に直接影響する問題です。早めのリフォームが、思わぬ事故を防ぐことにもつながります。

浴室のタイルの浮きやコーキングの劣化は、防水性能の低下を示します。土台や柱の腐朽につながる可能性があるので、修繕が必要です。

キッチンでは、水栓の水漏れやシンク下の湿気によって、配管周辺の木材が腐朽することがあります。換気扇の効きが悪くなることで、調理時の煙や臭いがこもりやすくなることも問題です。

またトイレの便器周辺からの異臭や床の沈みは、配管の破損や床材が劣化しているかもしれません。

劣化していなくとも、古い設備は、高齢者にとって使いづらいこともあります。さらに省エネ性が高く、光熱費などの負担も減るのもうれしいところ。リフォームし、最新の設備を導入することで、より快適な生活が可能になりますよ。

段差・階段・滑りやすい床など安全面の不安

家の中の危険を減らすことも、リフォームの大切な役割のひとつです。ちょっとした段差や階段の勾配、床の滑りやすさなども確認し、より安全性の高い構造に変えましょう。

段差は、高齢者の転倒リスクを高めます。玄関の上がり框や廊下と部屋の境界、浴室の出入り口など、わずか数センチの段差でも危険です。将来的に二世帯での同居を考えている場合には、小さな子どもにとっても、段差のない家は快適な住まいとなります。

また階段の勾配が急すぎる場合や、手すりが設置されていない場合も見直しをしましょう。照明が不十分だと、足元が見えずに踏み外すリスクが高まります。リフォームして緩やかな階段に変えたり、十分な証明設備をつけたりすることで、上下の移動が安全に行えるようになりますよ。

さらに廊下や部屋の幅が狭い場合、将来的に車椅子や歩行器が必要になった際に移動が困難になります。現在は問題なくても、将来的な変化を考慮した設計への見直しが重要です。

冬場の寒さや結露は断熱材の劣化の可能性も

実家で冬場に異常な寒さを感じたり、結露が頻繁に発生したりする場合は、断熱材の劣化や断熱性能の不足が考えられます。古い住宅の断熱材は経年により性能が低下し、湿気を吸収してカビの発生源にもなるのです。

特に結露は、不快なだけでなく、カビやダニによる健康被害をもたらします。高齢者は呼吸器疾患のリスクも高いため、室内環境の改善は重要です。

リフォームして断熱材を新しくすることで、快適になるだけでなく、健康被害も防げます。

また暖房費の増加も、断熱性能低下のサインです。以前と比べて光熱費が大幅に上昇している場合は、建物全体の断熱性能を見直す時期かもしれません。

関連性がないように思えても「普段と違うな」と感じることは、意外なリフォームサインなのかもしれません。

親の高齢化に備えるための住環境の見直し

親の高齢化に対応した住環境づくりは、現在の状況だけでなく、将来的な身体機能の変化を見据えた計画が必要です。

住人である親とよく話し合い、健康リスクや不安な点を洗い出しましょう。親の高齢化に備えた、リフォームのポイントを見ていきましょう。

バリアフリー化だけじゃない、生活導線の再設計

バリアフリー化は段差の解消や手すりの設置だけでなく、日常生活の動線を考慮した総合的な設計が重要です。リフォームでは手すりの設置や段差の解消だけでなく、動線に沿った見直しを行いましょう。

まずは寝室からトイレまでの距離を短縮し、夜間の移動を安全にする配置変更を検討します。照明を増やしたり、手すりを設置するのもおすすめです。将来的に車椅子等を利用することも考えて、廊下を広めに確保するなどの工夫も考えましょう。

またキッチンでの作業効率を高めるため、収納の高さや調理台の配置を見直します。高い場所の収納は使いにくく、低すぎる収納は腰への負担となるため、使用頻度に応じた適切な配置が必要です。

リフォームでは実際に使う人の体格や動きを考えながら、設計を行うのがポイントです。

普段の生活イメージをなぞりながら、将来的なリスクを探しましょう。

「今は元気」でも5年後・10年後を見据えたリフォーム設計を

実家のリフォームでは、5年後、10年後の身体機能の変化を想定した設計が重要です。歩行補助具や車椅子の使用を前提とした廊下幅の確保、将来的な介護ベッドの設置を考慮した寝室の配置などを検討しましょう。

寝室や洗濯物の干し場が二階にあると、上り下りが負担になるかもしれません。また、インターホンにカメラを設置すると、防犯にも役立ちます。

いつまでも快適に暮らせる家の実家のリフォーム設計を目指しましょう。

介護が必要になる前にこそできること

介護が必要になってからのリフォームは、工事期間中、生活環境の確保が困難になりがちです。体力的にも精神的にも負担が大きくなるので、元気なうちに、将来を見据えたリフォームを行いましょう。

また費用の面でも、介護が必要になってからでは、大きな出費が難しくなるかもしれません。身体に余裕があるうちに、計画的なリフォームを行うことで、収支の見通しが立ちやすくなります。

家族との相談や合意形成も、親が元気なうちの方がスムーズです。判断力や体力があるうちに、将来の生活設計について話し合い、必要なリフォーム計画を立てましょう。

実家リフォーム、どこから始めればいい?進め方の基本ステップ

実家のリフォームは家族にとって、時間も費用もかかる一大プロジェクトです。計画的に進めることで、家族全員が納得できる結果を得られます。

実家のリフォームをスムーズに進めるための、基本的なステップをまとめました。

まずは実家の“現状把握”からスタート

実家リフォームの第一歩は、建物の現状を正確に把握しましょう。築年数や構造、過去のリフォーム履歴などの基本情報を整理します。

また専門業者による建物診断を受けることで、見えない部分の劣化状況も把握できます。設備の劣化状況などを総合的に評価し、優先順位を明確にするのです。

さらに現在の生活パターンを観察し、動線や課題を把握します。集まった情報をもとに、リフォーム計画を立てましょう。

親の希望と将来設計のすり合わせ方

親世代と子世代では、リフォームに対する考え方や優先順位が異なることがあります。まずは住人である親の希望や不満を聞き取り、それを尊重した計画を立ててください。

また将来的な介護の可能性や同居の予定など、デリケートな話題についても早めに話し合うのがおすすめです。話し合いは一度で完結するものではなく、時間をかけて段階的に進めます。

費用負担やリフォーム工事中の生活の確保も、きちんと話し合っておきましょう。

香川で失敗しない実家リフォームなら株式会社ヒカリご相談ください

香川県内での実家リフォームをご検討の方は、株式会社ヒカリにお任せください。豊富な実績を基に、あなたにぴったりのリフォームをご提案。高齢者に配慮した設計から将来を見据えたバリアフリー化まで、最適なプランを一緒に組み上げます。

まずは実家の現状調査から始めましょう。ご家族の希望をお聞かせください。

「そろそろリフォームかな」と感じたら、ぜひ、株式会社ヒカリにご相談ください。

大学卒業後、㈱ヒカリへ入社。住宅の現場監督として7年間、新築・リフォーム・リノベーション現場を経験。その後営業課・積算課を経て、現在は今までの経験を活かし住宅リノベーション・リフォームのプラン作成~積算業務を担当。31歳のときに1級建築施工管理技士、32歳のときに一級建築士を取得。

趣味は旅行で、夢は都道府県すべてに旅行すること。

住宅

住宅